सक्तुप्रस्त और स्वर्ण-धूसर गिलहरी

एक समय की बात है, एक गिलहरी थी जिसके शरीर का दाहिना भाग स्वर्णिम था और बायाँ भाग धूसर वर्ण का था। जहाँ कहीं भी कोई यज्ञ होता, वह गिलहरी वहाँ जाकर भूमि और जल में लोटने लगती। एक दिन पाण्डवों में ज्येष्ठ, युधिष्ठिर अर्थात धर्मराज, एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उन्होंने यज्ञस्थल पर एकत्रित सभी निर्धन, अभावग्रस्त और साधु-संतों को भोजन, वस्त्र एवं धन आदि दान में दिए। युधिष्ठिर को अभिमान हुआ कि वह अपने चचेरे भाई दुर्योधन से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह ऐसा महायज्ञ कर रहे हैं और असीम धन दान कर रहे हैं।

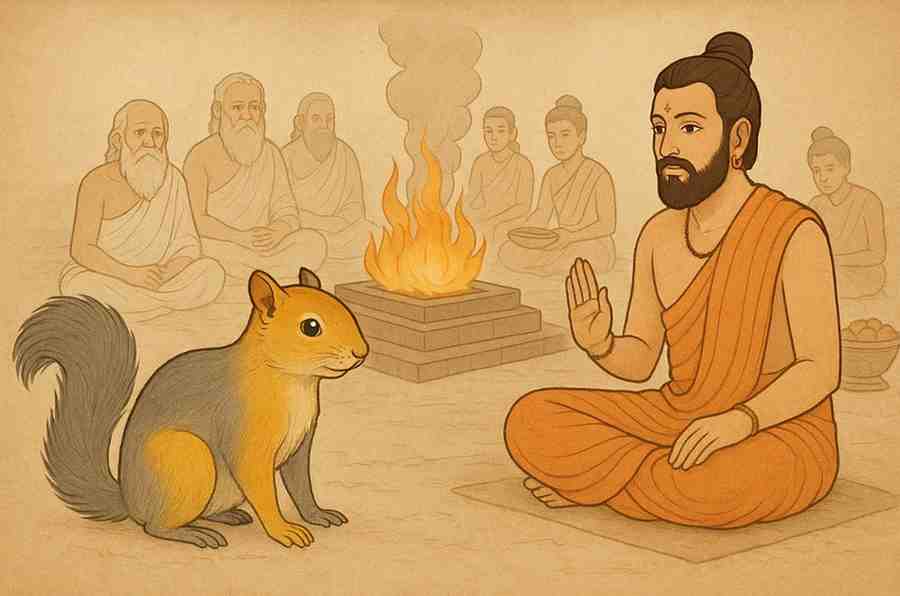

तभी अर्ध-स्वर्ण अर्ध-धूसर वह गिलहरी यज्ञस्थल पर आई और वहाँ की भूमि व जल में लोटने लगी। यज्ञशाला में बैठे सभी वृद्धजन आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि गिलहरी क्या कर रही है। उन्होंने उससे प्रश्न किया तो उसने यह कथा सुनाई:

प्राचीन काल में सक्तुप्रस्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण थे जो एकांतवास में कठोर तपस्या करते थे। वे अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू के साथ कुटिया में रहते थे। वे सब तपस्या का जीवन जीते और जो थोड़ा भोजन मिलता, आपस में बाँटकर खा लेते। एक दिन जब वे दोपहर का भोजन करने ही वाले थे, तभी एक अतिथि भूखे पेट उनके घर आ पहुँचे। सक्तुप्रस्त ने तत्काल अपना भोजन अतिथि को अर्पित कर दिया, किंतु अतिथि की भूख शांत नहीं हुई। तब सक्तुप्रस्त की पत्नी ने कहा कि पति का सहयोग करना उसका धर्म है और उसने भी अपना भोजन अतिथि को दे दिया।

अतिथि तब भी अतृप्त थे। अपने माता-पिता की महानता देखकर सक्तुप्रस्त के पुत्र ने भी अपना भोजन उस अतिथि को समर्पित कर दिया। पुत्रवधू ने भी, एक कर्तव्यपरायण पत्नी होने के नाते, अपना भोजन दान कर दिया। इस प्रकार सक्तुप्रस्त के परिवार के चारों सदस्यों ने अनजान अतिथि को अपना सर्वस्व अर्पित कर ‘अतिथि देवो भव’ की भारतीय संस्कृति का पालन किया और कई दिनों तक भूखे रहे।

उस समय यह गिलहरी वहीं पड़ी थी और सक्तुप्रस्त के घर की पवित्र भूमि का स्पर्श पाकर उसके शरीर का दाहिना भाग स्वर्णिम हो गया। तब से वह गिलहरी ऐसे स्थान की खोज में भटक रही थी जहाँ कोई यज्ञ या त्याग हो, ताकि उसके शरीर का बायाँ भाग भी स्वर्णिम हो जाए। किन्तु उसे सफलता नहीं मिली। धर्मराज के इस महायज्ञ में भी, इतना दान बाँटे जाने पर भी, उसके शरीर का बायाँ भाग स्वर्णिम नहीं हुआ। सच्चा त्याग वही है जो स्वयं अभाव में रहकर भी परहित के लिए किया जाए।

शिक्षा: सच्चा त्याग और पवित्रता उस कर्म में होती है जो निस्वार्थ भाव से, अपनी सीमाओं के बावजूद, दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। धन और दिखावे के दान से अधिक मूल्यवान वह साधना है जो हृदय की शुद्धता और पूर्ण समर्पण से की जाती है।